紫外線とは

光の波長による分類と特長

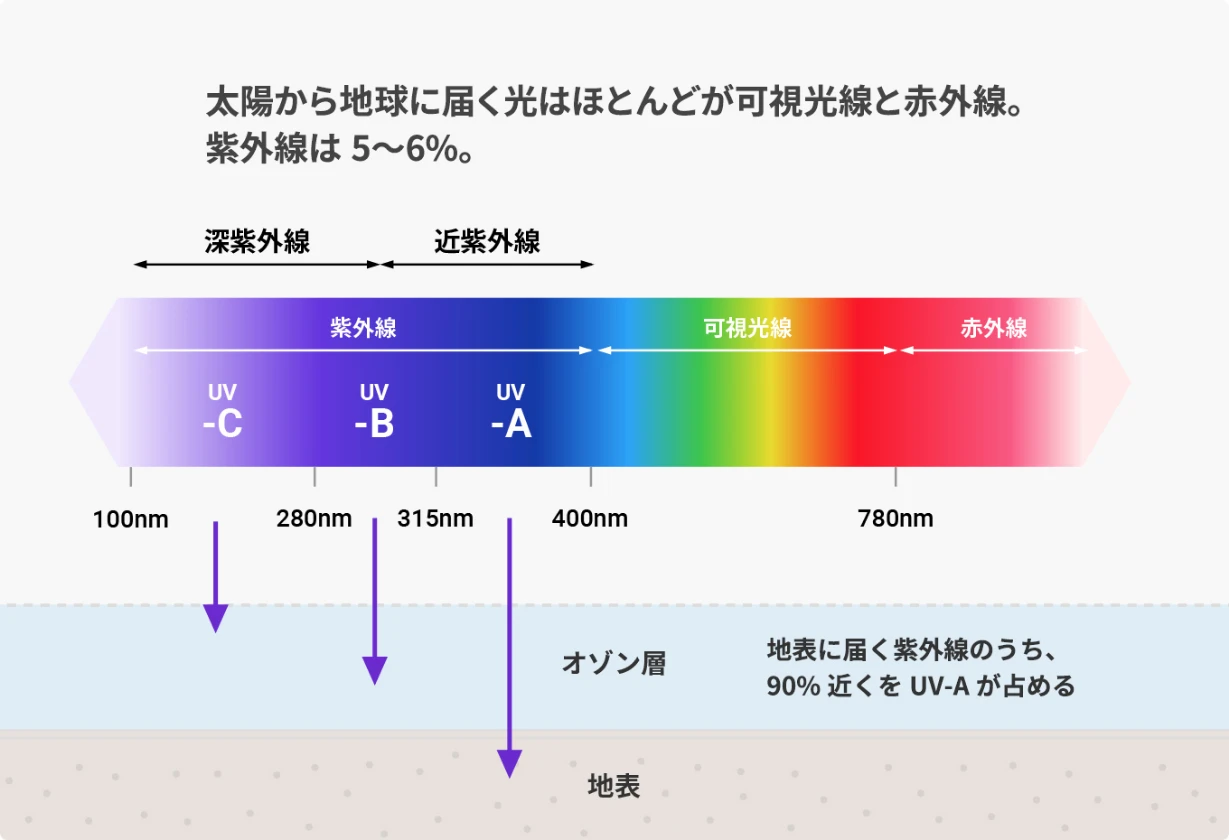

紫外線とは、波長10~400nmの目に見えない光です。中でもUV-C(深紫外線)と呼ばれる波長領域100~280nmの光は地球上には存在しませんが、除菌、有機物の分解、光重合およびセンシングといった幅広い機能を備えています。スタンレー電気は、このUV-C領域の光源を開発製造する技術があります。

図1 光の波長による分類と特長

紫外線の分類

| UV-A |

315~400nmの紫外線。

そのほとんどがオゾン層を通過し、地表に到達します。 |

|---|---|

| UV-B |

280~315nmの紫外線。

大部分がオゾン層に吸収されるものの、一部が通過します。 |

| UV-C |

100~280nmの紫外線。

オゾン層によって吸収されるため地表に届くことはありません。 |

一般的に紫外線とは、UV-AとUV-Bのことを指します。地表まで届くこれら2種類の紫外線のうち、UV-Aは約90%の割合を占め、残りがUV-Bとなります。

一方、UV-Cは地上に届かず日常的な影響はありませんが、紫外線の中でも最も殺菌効果が高いとされています。UV-Cを発生させる光源を利用して、ウイルスや細菌を不活化する研究・利用が進んでいます。

紫外線光源の種類

UV-C領域の紫外線を発する光源は、主に以下の通りです。

-

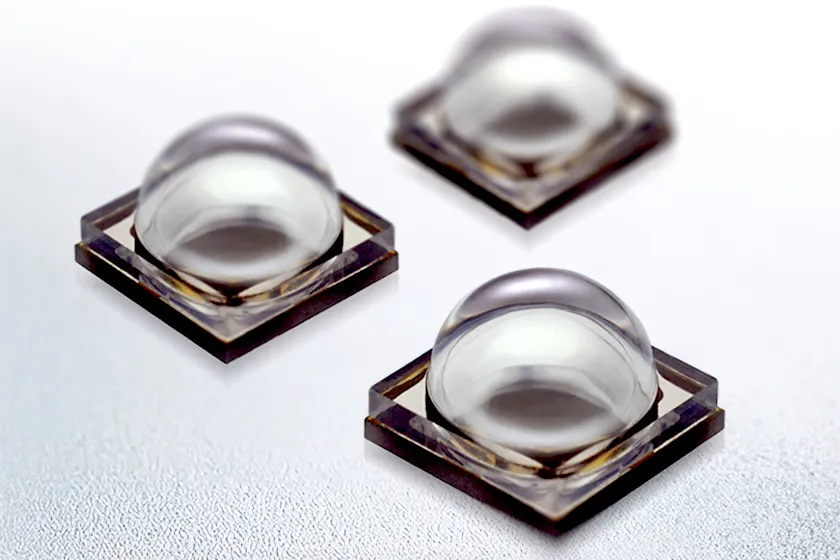

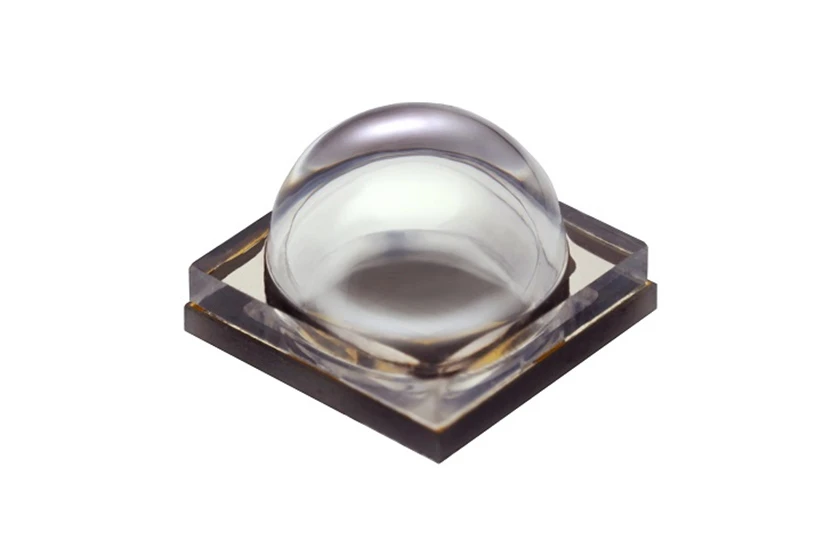

深紫外 LED

除菌効果で注目され、近年急速に製品開発が進んでいます。小型長寿命が特徴で水銀を使っていない環境負荷の少ない光源です。波長は、UV-CからUV-Aまで幅広くラインアップされています。今後、高出力化されていくことで、利用シーンや搭載アプリケーションが広がっていくことが期待されています。

深紫外LED -

冷陰極型紫外線ランプ

直径の小さな細径ランプで、特徴はコンパクト・省電力です。また、水銀を微量に含みますが、水銀使用量は抑えられており、「水銀に関する水俣条約」の規制対象外です。

冷陰極型紫外ランプ(UV-CCL) -

キセノンランプ

カメラのフラッシュなどに採用され、キセノンガス中での放電による発光を利用したランプ。瞬間的に大光量で幅広い波長の光を出すことが特徴です。250~260nm以外の波長も含まれ、赤外線も発光するため熱を吸収して熱殺菌効果も期待されています。

-

エキシマランプ

従来の放電灯(水銀ランプやキセノンランプ等)と異なる発光原理と構造で、紫外線を照射できる光源です。発光波長の半値幅が小さく、研究用光源に使用されてきました。工業用途でも、洗浄・表面改質等に使われています。

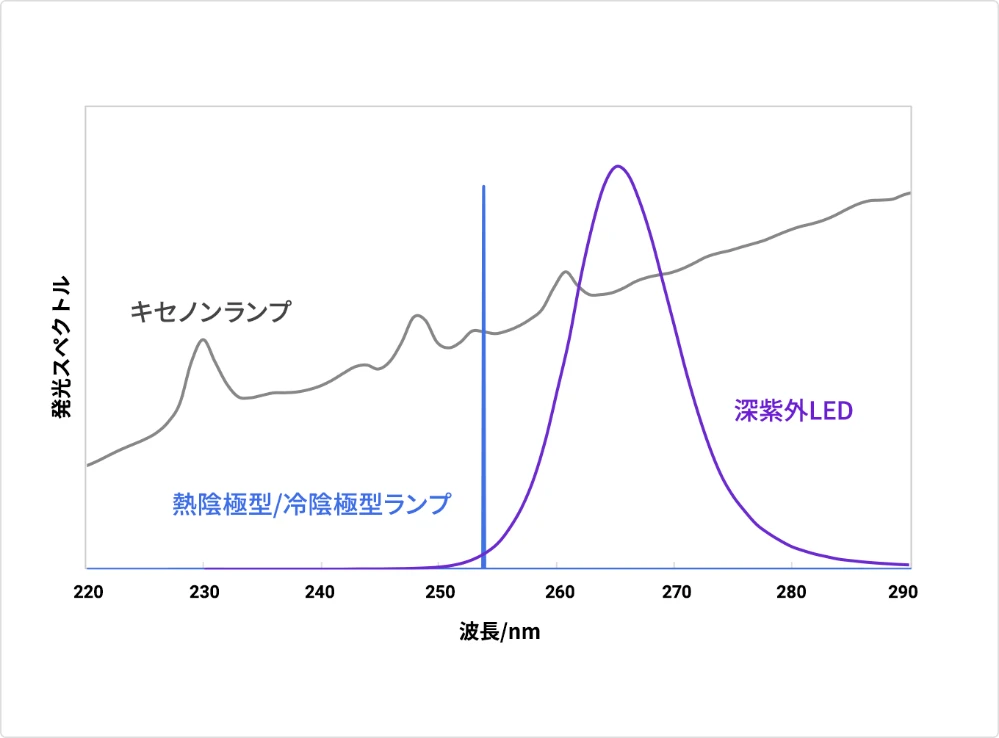

光源による波長特性の違いは【図2】の通りです。

図2 光源による発光波長の違い